Information おやこんぼ活動記録

おやこんぼフェスタ2019 IN キラメッセぬまづ 今年も開催します!

おやこんぼフェスタ2018INキラメッセぬまづ 開催しました!

こんにちは。

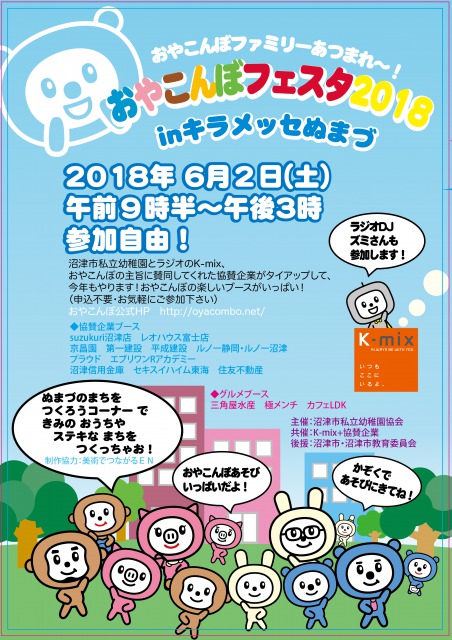

おやこんぼフェスタ2018 IN キラメッセぬまづ 開催します!

おやこんぼフェスタ2017INキラメッセぬまづ 開催します!

私立幼稚園子育てフェア 富士市

おやこんぼフェスタ2016INキラメッセぬまづ 開催します!

こんにちは。

第七十五回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第七十五回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

インフルエンザが流行るこの時期のおやこんぼ。しかも、前日の土曜日がバレンタインデー。その上ちょうど日曜日。

と、いうこともあって、多くの家庭がお出かけしないで自宅でチョコレート作りをしたとの報告がありました。小さなカップにチョコレートを流し込んで、その上にカラフルなチョコをトッピング!それをとっても嬉しそうに友達や先生にあげている子もましたね。

第七十一回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第七十一回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

平日の『おやこんぼ』には、お手伝いをした様子がよく書かれています。

《夕飯づくりでジャガイモの皮をむいたり、卵をわったりしたよ。》 《お庭の雑草を抜いて片付けたよ。》 《洗濯物をたたんだよ。》 《餃子を包んだよ。》 《お皿を洗ったよ。》 《お花に水をあげたよ。》 《ブドウ狩のお手伝いをしたよ。》

これは年中さんの報告から集めたものです。いろんなお手伝いがありますね。その家庭ならではのものもありますが、どの家庭でも子どもにとってお手伝いは嬉しいものです。大人がイヤイヤやっていては楽しくなりませんが、大人が張り切ってやっていることを一緒にやること程子どもにとって楽しいことはありません。親子で目を輝かせていろんなことをやれるといいですね。

第七十回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第七十回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

九月の«おやこんぼの日»は敬老の日で祝日でした。お休みの日に家族でお出かけした楽しい様子の写真をもらいました。小さい頃の楽しい記憶ってとても大切です。いつ、どこへ、誰と行ったのか?完全には覚えていませんが、『とにかく楽しかった!』とか『これだけは覚えている。』など、一部の記憶だけでも、家族で楽しんだことを覚えていて、それが自己認識となるわけです。自分が家族の中で愛されていたことを感じることが大きくなっても必要なのです。

第六十九回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第六十九回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

管理人の園では、夏休みのおやこんぼの報告は夏休み明けにカードを配って記入してもらって集めています。夏休みは楽しいことだらけです。15日に限らず、その前後に楽しかったことなどを書いてきてくれます。

今回はおでかけの報告。ディズニーラント・南部の火祭り・山梨のひまわり・魚のつかみどり・恐竜博・群馬の遊園地・三島のお祭り・富士のおじいちゃんの家・海水浴・魚釣り・マリンプール・水族館・USJ・松崎の花火大会・諏訪湖の花火大会・ちびまるこちゃんランドなどなど。いろんな所に家族で楽しくおでかけしたようです。

第六十八回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第六十八回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

暑い夏の『おやこんぼ』。でも、子どもたちは元気いっぱい。

公園で遊んだり、自転車の練習・サッカー遊び・お散歩などお外でハツラツと遊んだようです。また、この季節ならではのプール遊びや水遊びを楽しんだことをカードに書いてきてくれる家族がいましたね。

第六十七回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第六十七回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

日曜日の『おやこんぼ』ですが、この日はサッカーのワールドカップと重なってしまいましたね。そこで管理人さるんぼパパの幼稚園では、前日の土曜日に園庭開放をして親子で遊びにきて『おやこんぼ』をしましょうと促しました。

お父さんの協力も多く、いつもより親子一緒に遊びにきてくれました。

第六十六回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第六十六回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

本年度二回目の『おやこんぼ』ですが、みなさんは気軽に『おやこんぼ』していますか?

親子で楽しい時間を過ごすために、道具やグッズを準備して・・・・。これももちろんOKですが、もう一方で家にある絵本を一緒に読むことだってOKです。家族で考えて楽しくすごせればいいですよ。

第六十五回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

第六十五回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

新入園児の家庭では何をしたら良いのかと思っているかもしれませんが、とにかく「親子で触れ合う時間を意識して作り、仲良くすごそう」と思っていただければ良いのです。おやこんぼは家族それぞれのやり方でいいのです。

家族で遊んだ記憶が大人になった時も残ります。それがお父さん・お母さんとの触れ合いの一つとして大切な絆になっていくのです。短時間でも良いので、とにかく一緒に楽しい時間を持つことが大事なのです。

第六十四回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第六十四回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

年長さんにとっては幼稚園最後の『おやこんぼ』でしたね。三年間でたくさん親子で触れ合い、愛情をいっぱい感じられたことと思います。この『おやこんぼ』は幼稚園時代だけではなく、ずっとずっと続けることが大切です。形式は違っても親子で触れ合う時間を意識して過ごしてくださいね。

第六十三回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第六十三回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

寒い季節はアツアツの焼き鳥!

お家で焼き鳥パーティーを開いている可愛い写真が届きました。

お父さんに抱っこされて美味しい焼き鳥が出来るのを待つ時間は、子どもにとって最高に幸せな時間でしょうね。そして出来上がった焼き鳥をみんなで楽しく美味しく食べた様子がめに浮かんできます。暖かい家庭に包まれた子どもは必ず暖かい家庭を作ってくれると信じています。

第六十二回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第六十二回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

『おやこんぼ』の日としている15日ではないのですが、日常の『おやこんぼ』として、初詣の写真が届きました。

第六十一回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第六十一回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

寒い季節ですが、家族で仲良くお散歩している可愛い写真が届きました。

三人兄弟を引き連れて、お父さんがお散歩。後からお母さんが写真を撮っています。

妹に優しく話しかけるお兄ちゃん、少し前方を勝手に進んでいる次男。優しいお父さんとしっかり手をつないでいる妹。それぞれの性格が出ている素敵な家族の写真です。大きな暖かいお父さんの手の感触は心の中にずっとずっと残りますね。

第六十回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第六十回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

今回は家庭から送られてきた『おやこんぼ』の様子を紹介します。

お風呂上りにお父さん・お兄ちゃんと一緒にトランプをしている様子ですね。話をしながら、顔を見て遊ぶ事ってとても大切なことです。些細な遊びだと思われるかもしれませんが、子どもたちの心には大きく残るものです。「小さい頃はみんなでよくトランプをして遊んだなぁ~。お父さんは仕事から帰って遊んでくれて、やさしかったなぁ~。」と、そんな想いが家族の太い絆になるのでしょうね。

第五十九回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第五十九回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

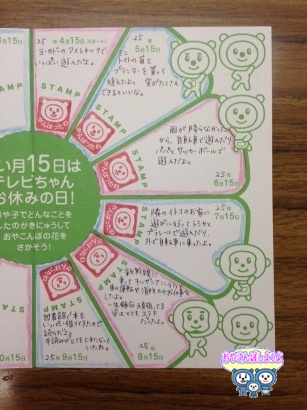

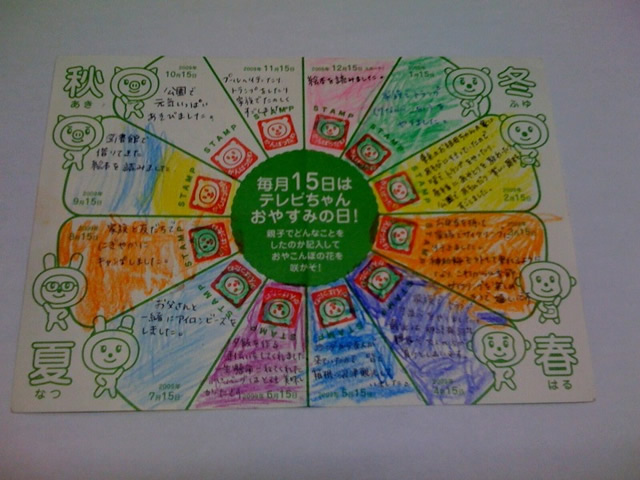

今回はおやこんぼカードの裏面に注目してみましょう。

「テレビを消しておやこんぼ」とは「親子がふれあう時間の大切さ」を伝える「おやこんぼプロジェクト」の一環です。 テレビを消す日をつくることで・・・ ①家族がふれあう時間をつくます ②父親の育児参加を促します ③子どものこころに大切な思い出を残します

と、とても大切な言葉が書かれています。『おやこんぼ』という活動の意味を簡潔にまとめてある文章なのです。

幼稚園に通う子どもの家族に幼児教育の一番大切なことを伝えていくために、この活動を実践しています。テレビを消すことはあくまでも手段の一つです。目的ではありません。テレビを消して家族で過ごすことによって生まれて来るとても大切な時間にみんなで気づいて、より楽しい家庭として過ごしましょう。

そして<わがやのおやこんぼルール>を記入する欄があります。

『おやこんぼ』に取り組むにあたっての、家族の決まりを作りましょう。

- みんなでそろって「いただきます」!! いつもは帰宅が遅くなってしまうお父さんもこの日は何とか早く帰ってみんなでご飯を食べましょうという素敵なルールですね。

他にも色々と書いてあるので紹介しますと・・・

-

- 15日はお父さんとおふろにはいる。 もちろんお母さんとはいるのも楽しいけれど、特別な日として一緒に入ることにしているのでしょうね。

- ニコニコ時間を増やします♡ 家族にとって笑顔の時間が一番大切です。みんなが楽しい時間になるように意識することが本当に大切ですね。

- 本を一緒に読む。 このご家族は毎月15日のカードに本を読みましたと記入してあります。特別に色々な事を考えなくてもいい事を理解して取り組まれています。親が子どもに絵本を読んであげることは大切です。

- 親子で歌を一曲歌う。 その家族の歌の時間を想像するだけて楽しそうですね。私も小さい頃に親に歌ってもらった曲をずっと忘れないでいます。

- 親子でたくさんお話して、たくさん笑う!! 親子の会話は当たり前と思われがちですが、テレビやゲームに子守りをさせて、静かにしていればお利口さん!という間違った意識の大人もいると聞きます。親子でたくさん話をすることこそがその繋がりの証ですね。

- 外でたくさん遊ぶ。 身体で感じる喜びはまずは遊びから。外遊びの記憶は様々です。季節や環境・相手や内容によって計り知れない広がりを持っています。いっぱい遊んだ記憶が宝になりますね。

このようにそれぞれの家庭できまったルールはどれも大切なことばかりです。積極的に取り組まれる家庭が一つまた一つと増える度に、この活動の意義がジワジワと広がっていると嬉しく感じます。

第五十八回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第五十八回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

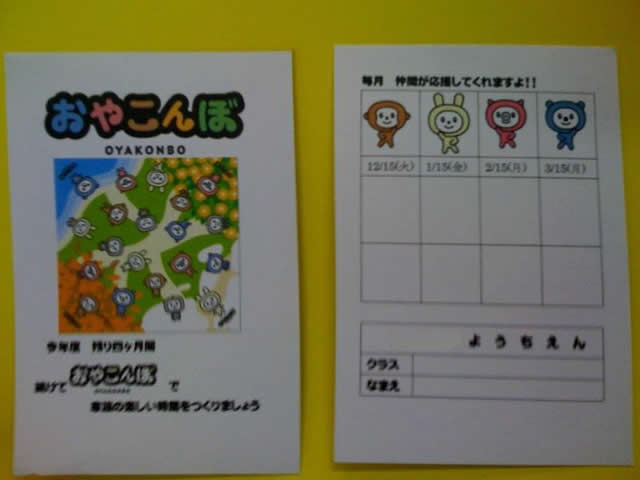

今回はおやこんぼカードの紹介をしてみます。

まず最初は年少さんのカードです。お母さんと一緒に絵を描いて記録されています。内容はドッチボール・ひらがなワーク・お守りづくり・扇子づくり・ソリ遊び・ハーベキューと様々ですね。日常生活の一部が【おやこんぼ】というイメージで最高です。

次はすっかり【おやこんぼ】がベテランさんになった年長さんのカードです。遊んだこと・お出かけしたこと・親子で一緒にやったことが時々感想も交えて書かれています。色塗りなどもされていて楽しんで取り組まれていることがよくわかります。

見ていただいたように、内容は生活の一部です。それを『親子の触れ合う時間』として意識することが大切なのです。月に一度の【おやこんぼデー】を繰り返すことによって各家庭に浸透されていることがとても嬉しいです。

「おやこんぼ講演会」@沼津市

9月9日に沼津市私立幼稚園協会で在園児の保護者を対象にした、『おやこんぼ講演会』を開催しました。

今回は子どもと育ち総合研究所の宍戸信子先生をお招きして、『やっぱりゲームは家族みんなで楽しみたい!』というテーマでお話いただきました。

アナログゲームは黙ってするのではなく、話をしながらルールを確認したり決めたりして遊ぶものです。そのあそぴの中に子供たちの学びがあり、成長も見られます。勝ち負け・良し悪し・運不運など家族で遊ぶ間に教えてあげられます。年齢に応じた成長を感じながら親子で遊ぶ素晴らしさを教えていただきました。

お話を聞いたあとは、実際に保護者の方でアナログゲームで遊びました。色んな種類のゲームを静岡市のおもちゃと絵本の店<百町森>さんのご協力で用意して下さり、交換しながら遊びました。

テーブルの近くの方でグループを作り、大騒ぎで遊んでいらっしゃいました。知らない大人同士でもこれだけ楽しめるのだから、家族でやるともっと盛り上がるでしょう。この時間が家族で作れたら最高です。笑顔で過ごせる時間を増やすことが家族の目標ですからね。

第五十七回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第五十七回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

夏休みの《おやこんぼ》は楽しくできましたか? 夏休みだからこそ、『親戚が集まって・・・・』というキーワードが多くでてきました。『みんなでお墓参りにいったよ』『いとことプールや海に行ったよ』『バーベキューをして美味しかったよ』いつもより大勢集まってワイワイと過ごす時間はとても思い出に残りますね。大きくなっても親戚との思い出は消えない者です。大切な時間になって良かったですね。

第五十六回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第五十六回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

またまたお休みの日になりましたね。三連休の最終日ですが、家庭によっては15日の《おやこんぼ》を前日や前々日を利用して《おやこんぼ》されている家庭がありました。

親子で一緒にいる時間が大切で、楽しく過ごすことが目的ですから、家庭でうまく日程を調節して実施することは良いことだと思います。祝祭日でもお仕事の方がいらっしゃると思いますので、3日の間に休みを利用して休める日に《おやこんぼ》できれば素晴らしいことですね。

『とにかく楽しく!』

第五十五回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第五十五回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

本年度入園のお子様の家庭は、土曜日というお休みの日の《おやこんぼ》は初体験でしたね。 『一日何をして過ごせばいいのだろう?』とちょっと悩んだ方もいらっしゃると思いますが、お休みの日を楽しく過ごすために、一緒にいて笑顔でお話したり遊んだりできれば最高のおやこんぼの日になりますね。

年少のおやこんぼカードを見てみると、《パパと自転車に乗って遊びました》《おばあちゃんと一緒にお買い物に行きました》《大好きな絵本を何回も読みました》《公園に遊びに行きました》など、特別なことではなく日頃やっていることを楽しんでいるようです。

特別お出かけをしなくてもいいのです。とにかく親と一緒に遊んだ記憶を残しましょう。遊ぶというか、関わることが大切なのです。

第五十四回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第五十四回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

本年度も二回目の『おやこんぼ』となりましたが、新入園児のご家庭ではどのようにすごされましたか?決して特別なことはしなくてもいいのです。《お風呂に入る》《絵本を読む》《ご飯を食べる》など生活の流れの一部を『親子で一緒にしている』という意識が大切なので、気軽に『おやこんぼ』の時間をすごしてくださいね。

さて、毎年恒例の『キャラクター弁当』の紹介です。可愛い顔が入ったお弁当を見ると、「このお弁当を作りながら、お母さんは子どもたちが喜んで食べてくれるのを期待して作られているのだろうな~。」と想像します。子どもたちの為に作るお弁当を喜んで作れるって素晴らしい事ですね。

これから子どもたちが成長していく中で、まだまだ準備してあげる事・協力してあげる事・援助してあげる事が待っていますが、不機嫌な顔をしてやってあげるのではなく、笑顔でやってあげたほうが何倍も何倍も子どもたちは嬉しい気持ちで受け止めてくれるでしょう。そして、行動するにあたって張りきってやってくれると思います。

これから子どもたちが成長していく中で、まだまだ準備してあげる事・協力してあげる事・援助してあげる事が待っていますが、不機嫌な顔をしてやってあげるのではなく、笑顔でやってあげたほうが何倍も何倍も子どもたちは嬉しい気持ちで受け止めてくれるでしょう。そして、行動するにあたって張りきってやってくれると思います。

『おやこんぼ』も同じ事です。保護者の皆さんが笑顔でともに実践してあげて下さい。それが子供たちの記憶に残り、成長していく途中で何度も思い出されるはずです。きっと子どもたちのパワーになるはずです。

第五十三回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第五十三回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

平成25年度の『おやこんぼ』がスタートしました。新入園児の家庭では始めての『おやこんぼ』でわくわくどきどきされたかもしれませんが、特別なことはしなくていいですよ。この日は親子で過ごす時間を意識して過ごすことが目的です。多くの家庭では当たり前のように毎日過ごしている時間と同じです。肝心なのはその『親子で過ごす』ということをしっかりと親子で感じあうことだと思います。

新年度早々に、素敵な『おやこんぼ』の写真を送っていただいたので紹介します。

第五十二回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第五十二回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

平成24年度最後の『おやこんぼ』が各家庭で実施されました。一年間いろいろと楽しい時間が過ごせましたね。

『おやこんぼ』という日があることをきっかけに、他の日も意識して親子で楽しむ時間が作れるようになったと報告がきています。とても嬉しいことで、尚且つ大切なことですね。

今月のおやこんぼ新聞広告にもあったように、卒園していく年長さんは小学生になってもぜひ『おやこんぼ』を続けていって下さいね。ノーテレビを続けるという意味ではなく、親子で触れ合う時間を継続して作るということです。例えば、毎日の学校の宿題の本読みだって『おやこんぼ』。お父さんやお母さんに聞いてもらって褒めてもらいましょうね。

ずっとずっと『おやこんぼ』は大切です。

第五十一回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第五十一回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

寒い時期の『おやこんぼ』は、やはり外での活動は少ないようです。室内で楽しく過ごした様子が伝わってきました。

私の園ではこの季節はあやとりが流行しているのであやとりに関するいろんな触れ合いを教えてもらえます。《お母さんと四段ばしごの競争をした》《あやとりの作り方を教えてもらった》《お父さんにくもの巣を教えてあげた》などや、中には《おじいちゃんに二段ばしごを教えてあげたら、やっとできるようになった》など想像すると大変微笑ましい光景の報告があります。子供たちが保護者のみなさんと自然な形で触れ合っていることがよくわかります。そして保護者の皆さんも子供たちの成長を喜んでみてもらいながら過ごせた時間ではないでしょうか?

『おやこんぼ』はけっして大袈裟なことをやらなくてもいいのです。

一緒に楽しく遊べれば、それが『おやこんぼ』です。

第五十回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第五十回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

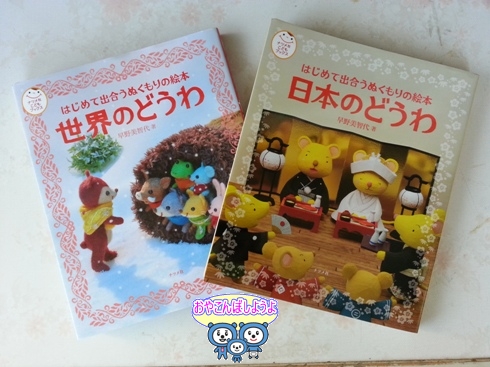

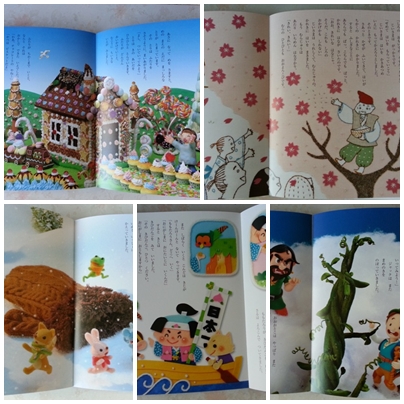

冬になると室内で過ごすおやこんぼの時間が増えてきますね。それでも元気に外で遊んだり、なわとびの練習をしたりと子どもたちは元気ですが、今日はここで絵本の紹介をします。

本屋さんで見つけたこの二冊の本。昔から伝わる定番のお話がたくさん載っています。表紙からわかるように、絵本というか写真というか・・・・中をのぞくととっても可愛い本です。

フェルト・刺繍・粘土・羊毛フェルトなどなど、とても素晴らしい技術で作り上げた場面がたくさん載っています。絵の好みは人それぞれですから受ける物もまた違うと思いますが、この本を見ると自分でも作ってみたくなりました。素敵な手芸を見ながらお話を知るのもいいかも知れません。子どもたちと探してみて下さい。

第四十九回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第四十九回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

十二月は何かと忙しい季節です。『おやこんぼ』なんてのんびりしている暇はないなんて、バタバタされているお父さん・お母さんはいらっしゃいませんか?のんびり遊ばなくても、子どもはお手伝いも大好きです。与えられた仕事があれば喜んでしてくれるはずです。そして、そのことをお父さん・お母さんに褒めてもらえればさらに嬉しくなります。子どものわかりやすい・やりやすい仕事を作ってあげて、ぜひ親子で楽しんで下さい。

第四十八回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第四十八回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

以前、お知らせコーナーでも皆さんに紹介しましたが、沼津市のフェスタノジマ内にあるマルサン書店さん(駅北店)では『おやこんぼコーナー』が設置されています。

お勧め絵本の紹介や家族で遊べるボードゲームなどなど、楽しそうなものがたくさん並んでいました。

親子で遊ぶという行動の中には。必ず会話がうまれます。この会話が大きくなっても思い出に残るものです。お父さん・お母さん、たくさん遊んでたくさんお話してあげて下さいね。

第四十七回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第四十七回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

おやこんぼHP管理人のさるんぼパパの幼稚園に、在園児の家庭から素敵な物が届きました。

『切り紙の影絵紙芝居』です。

年長さんの女の子の家庭で影絵の紙芝居を作られたそうです。それはそれは見事な作品で、まるでプロが作ったような紙芝居です。そのうえシナリオまで作ってあって、幼稚園でも演じられる状態になっていました。この作品を借りて12月の誕生会では園児たちに《お楽しみプレゼント》として見せてあげたいと思います。

年長さんの女の子の家庭で影絵の紙芝居を作られたそうです。それはそれは見事な作品で、まるでプロが作ったような紙芝居です。そのうえシナリオまで作ってあって、幼稚園でも演じられる状態になっていました。この作品を借りて12月の誕生会では園児たちに《お楽しみプレゼント》として見せてあげたいと思います。

この作品は夏休みにおじいさんのお家に泊まりに行った時に、家族みんなで作られたものだそうです。そのお母さんから『夏休みのおやこんぼとして素敵な作品ができました』と教えていただきました。まさに《三世代おやこんぼ》ですね。

この作品は夏休みにおじいさんのお家に泊まりに行った時に、家族みんなで作られたものだそうです。そのお母さんから『夏休みのおやこんぼとして素敵な作品ができました』と教えていただきました。まさに《三世代おやこんぼ》ですね。

焼津地区保護者子育て講演会 『おやこんぼ』説明会

9/28(金)に焼津私立幼稚園協会の保護者を対象とした《子育て講演会》が行われました。

その貴重な時間に『おやこんぼ』の説明会の時間を作って下さり、約35分間『おやこんぼ』の意義とやり方と目標を説明させていただきました。

当日は120名のお父さん・お母さんがみえていましたが、大変熱心に聴いてくださり、とても話やすかったです。大きく頷きながら聴いて下さったり、時にはメモまでして下さって、焼津地区の皆さんの幼児教育に対する熱心さがこちらにまで伝わってきました。

おやこんぼの活動は『その時間が楽しい』という目に見える結果と、何年も経ってから『おやこんぼしておいて良かったなぁ』と実感できる結果があります。毎日を楽しく過ごしながら、ずっとずっと先にお子様方が大人になった頃に、その成果を感じで下さい。

焼津地区は来年度から本格的に始動される予定とお聞きしております。一緒に『おやこんぼ』して、笑顔で溢れる家族をドンドン増やしていきましょうね。

第四十六回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第四十六回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

今回は敬老の日が17日ということもあって、15日にお手紙を書いたり、おじいさん・おばあさんの家に泊まりにいって、日頃の感謝を伝えられた家族の様子が伝わってきました。

また連休をうまく利用して、15日のおやこんぼを16日、17日に回して家族が触れ合ったということも聞きました。無理なく、楽しく家族が触れ合えることが大切です。このようなケースもあっていいですね。

第四十五回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第四十五回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

夏休みのおやこんぼデーは幼稚園というか全体的に大人の仕事もお休みのケースが多いですね。必然的に『おやこんぼ』するのには最高の日になったことでしょう。

私の個人的な『おやこんぼ』を紹介させていただきますと・・・・・。仕事がお盆休みで久しぶりに帰ってきた2人の息子とお酒を飲みに行きました。息子たちが生まれる前に行ったことのある居酒屋に入って、懐かしい《豚の角煮》を頼んだのですが味が変わっていました。違うお店では「三人兄弟みたいですねぇ。」なんて言われて、ちょっと嬉しかったです。

大人になっても『おやこんぼ』は続きます。親子の関係は永遠ですからね。関わる形は違っても、お互いが愛情を持って接することのできる親子でありたいと思います。みなさんにはぜひ活動を通して、一生『おやこんぼ』を意識していただければなぁ~と思っています。

第四十四回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第四十四回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

三連休の真ん中のおやこんぼでしたが、各家庭で工夫しておやこんぼの日を前後にずらして、楽しい時間を過ごされたようです。特に連休ということもあってか、家族でお出かけしたことがおやこんぼカードに数多く記入されていました。子ども達も笑顔で家族で過ごした楽しかったお話をしてくれます。

さて、今回は静岡新聞に掲載している『おやこんぼ』のお知らせコーナーを紹介します。

今年度の四月から四回分を紹介しましたが、月に応じて可愛いキャラクターとメッセージを変えてあります。このお知らせを見てわかるように、お話したり、お散歩とたりするだけで立派な『おやこんぼ』です。気軽に取り組んで下さいね。

これらのお知らせが新聞のどこに掲載されているか、ぜひ親子で探してみてくださいね。

第四十三回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

第四十三回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

六月に入り年少さんの家庭でも『おやこんぼ』の活動に慣れて、気楽に過ごせる家庭が増えてきたようです。今回は17日が父の日ということもあって、前倒しにしてお祝いしたり、逆に17日を『おやこんぼ』の日としてみんなで楽しく過ごした様子を伝えてくれたりしました。

さて、今回は前年度にも紹介した《キャラクター弁当》の紹介です。

今年も可愛いお弁当を子どもたちが持ってきています。限られた時間の中でお母さん方が子どもたちの喜ぶ顔を想像しながら作られているのだと思い、つい写真に撮ってしまいます。

《はなかっぱ》

《マイメロディー》

《ミッフィー》

どれも力作で食べるのがもったいないくらいですが、子どもたちは本当に嬉しそうな顔でたべていました。

そして、なんと今回は沼津地区ではなく、島田地区の幼稚園の保護者の方から頂いた、《キャラクター弁当》を紹介します。

しかも、おやこんぼのメインキャラクター《くまんぼ・さるんぼ弁当》です。

管理人及びおやこんぼに携わっているメンバーは島田地区でも楽しんで活動されている保護者の方がいらっしゃることを知り、こうして連絡いただけた事に大変感激しています。

こうして静岡県全体にジワジワと広がり、そして全国に広がって、より多くの家庭で『おやこんぼ』が実践され、親子の絆がより太くなることを期待しています。

第四十二回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

沼津市の23私立幼稚園で第四十二回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

本年度より静岡県全体でこの活動に取り組もうとなっていますが、他の地区ではどうなっているのかとても気になるところです。

『おやこんぼ』の活動によって、より多くの子どもたちが記憶の中に親と遊んだ楽しさが残り、それが成長していく上での応援や安心となることを願っています。いつでも自分のまわりには親がいて、関わりを持ち見守ってくれているんだという想いが子どもたちの成長には必要なのです。《家族》という形式だけではなく、その中身でいかに濃厚な関わりを持ち生活していくかが肝心だと思っています。

ぜひ多くの家庭で『おやこんぼ』を実践していただき、より多くの子どもたちの笑顔がうまれることを期待しています。

第四十一回「テレビを消しておやこんぼ!」開催

沼津市の23私立幼稚園で第四十一回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

本年度最初のおやこんぼは楽しく過ごせましたか?幼稚園に入って初めて体験された家族もいらっしゃると思いますが、親子が楽しい時間を少しでも作られればいいので、気軽に取り組んでくださいね。

管理人の園では、こんなに素敵な写真を新入園児のお母さんからいただきました。ちょうどおやこんぼの日に四歳の誕生日を迎えて、幼稚園バスにそっくりなケーキでお祝いしたそうです。

これはお母さんもお子さんも共に幼稚園を大好きでなければ作られないものです。園としては最高に嬉しい気持ちでした。このバスのケーキを囲んでお祝いされる姿を想像すると幸せいっぱいの気分になりました。

入園したばかりの子どもたち、そして在園している子どもたちも、みんなが幼稚園を大好きになり、大好きでいるためには、その子たちを見守っている大人が幼稚園を大好きであることが重要です。 子どもたちの園生活の様子を見たり聞いたりしながら、保護者の方が笑顔で見守ってあげればより楽しく園で過ごすことができますね。

この気持ちを大切に幼稚園は子どもたちと保護者の方と過ごしていきたいと思います。

第四十回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園 で第四十回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

卒園式が近いため、一部の園では15日を待たずに実施する園もあります。

一年間しっかり頑張った証拠はこの通り!

カードいっぱいに親子の素敵な時間の思い出が残りました。『がんばったねの花』が咲いて、とっても綺麗ですね。

ごほうびに持って帰った『がんばったねシール』は、みんなどこに貼ったのかな?

第三十九回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第三十九回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

今回はバレンタインデーに近いということもあって、前々日などにお母さんと一緒にチョコ作りをして、再びチャレンジしたという子もいました。料理やお菓子作りは時間を忘れて夢中になるものですよね。とても楽しかったようです。

静岡県では県全体の取り組みとして承認され、来年から『おやこんぼ』活動を開始される地区が増えていく予定です。この活動がジワジワと県全体に広がっていくことになるでしょう。とても楽しみなことです。

今後このHPで、各地の活動が色々と紹介される日もくるとワクワクしています。

みなさんも楽しみにしてくださいね。

第三十八回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第三十八回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

今回は年末に特別企画として作った『おやこんぼカード』の紹介です

おやこんぼファミリーのキャラクターとグー・チョキ・パーと数字がそれぞれ書かれているカードに自分で色を塗って遊べます。

遊び方は自由。ファミリーを集めるめくり遊び・ジャンケン遊び・数字を揃える数遊びなどなど色々と遊べます。カードを使った家族ごっこもできますね。

皆さんはどうやって遊びましたか?

第三十七回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第三十七回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

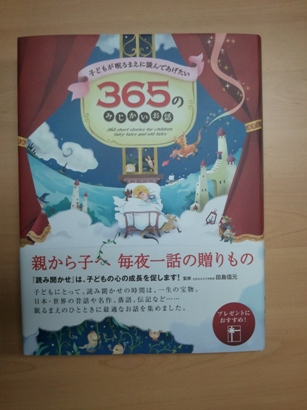

寒くなったこの季節には、やっぱり読書がお勧めなので、今回は今本屋さんでちょっとしたコーナーが設けてある『365日のお話』という本を紹介してみました。

こちらの本はその中の一冊を選んで紹介しましたが、同じような短いお話がたくさん載っている本が置いてありました。

私も子どもが小さい頃に毎日読んできかせてあげましたが、長いお話だと自分が眠くなってしまうこともあり、この種類の本に助けられました。短いお話で子供が気に入ったものがあれば、更に詳しく書かれている原書を求めて読んであげる手もあると思います。

また短いお話だからこそ、絵のないお話でも飽きないで話を聞きながらその場面を想像することができると思います。

使い方次第で子ども達が本を読むことを好きになってくれると思いますよ。

「幼稚園教員研修会」&「おやこんぼ講演会」@沼津市

11月は毎年沼津私立幼稚園協会の先生が集まって、研修会を開きます。本年度は中川ひろたかさんを招いて、子ども達とともにたくさん笑顔で遊べるための「あそび歌」を教えていただきました。

保育が終わった後の夕方からの研修ですが、先生たちは疲れも忘れるほどの楽しい研修に盛り上がっていました。子どもたちに楽しさを伝えるためには、まず自分たちが楽しんで見せてあげることが一番ですね。

また、保護者の皆さんにも講演を聞いていただく機会を設けました。 以前の保護者講演会では、「知らなかった!聞いて良かった!」という反響が大きかったことから、2年連続で講師としてお話いただいた九州大谷短期大学幼児教育学科教員の原陽一郎先生を3年ぶりに沼津にお招きしました。 講演テーマは『思春期の問題からみた、幼児のメディアとの関わり方』です。テレビ、パソコン、携帯電話、ゲーム機など、子どもが成長していく上で避けては通れない「メディア」とどう付き合っていくのか、コントロールすることの大切さ、その方法についてお話して頂きました。

参加された保護者からは「今、子どもがメディアとどのように付き合っていくかによって、将来の考え方や行動が違ってくるという事がよくわかりました。」と、話が聞けて本当によかったという意見がきかれました。

おやこんぼの活動も同じ事で、今をどのように親子で過ごすかということが、これから成長していくいくつかの段階で影響するのですね。

第三十六回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第三十六回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

今回も家庭での『おやこんぼ』の様子の写真を送ってきていただいたので掲載します。

クリスマスまで一ヶ月となった11月の中旬にぴったりの『おやこんぼ』ですね~。

お父さん・お母さんにもこんな光景を思い出される方はいらっしゃいませんか?親と一緒に楽しい話をしながらやった事は、遊びではなくても心に残るものです。日常生活の中のお手伝いとか準備のほうが記憶に残りやすいのかもしれませんね。

クリスマスツリーが家に帰ったら飾ってあったというのではなく、親や兄弟とともにワイワイ言いながら楽しく飾ることが大切ですね。

第三十五回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第三十五回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

今回は土曜日の『おやこんぼ』でしたね。それぞれの家庭で親子の触れ合いをしっかりたのしめたと思います。

運動会を予定していた園もありましたが、あいにくの雨で延期になった園もあると思います。翌日に『おやこんぼ』をずらして、楽しく参加できたら『おやこんぼ』できたことになりますね。 そんな気軽な気持ちでの活動でいいと思いますよ。

この季節は外で過ごしやすい季節です。『おやこんぼ』の日でなくても、お休みの日などは共通の時間を持てた時に、戸外で一緒に遊べるといいですね。ちょっとした遊びの思い出が子どもの心に一生残ることだってあります。自転車の練習をしたとか、キャッチボールをしてもらったとか、一緒にお散歩したとか・・・・・・・。特別お出かけしなくても、お父さんやお母さんと仲良く遊んだ思いでは大切な宝物です。今しかない大切な時間を楽しく有意義に過ごすことが、これからの子どもたちの人生の力となることを忘れないで共に生活してあげてくださいね。

第三十四回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第三十四回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

今回は新しい試みとして《静岡新聞》におやこんぼデーをお知らせする広告を載せてみました。

TV欄の左角に載っているところがポイントですね。家族で気づかれた方はいますか?TVを前面否定するのではなく、TVに子育てをゆだねることは止めて、会話を多くしましょうというのが目的です。 少しづつみなさんの生活の中に《おやこんぼ》が根付いていき、親子の時間を作ってもらえると嬉しいです。

(なお、今回は入園受付の日が書いてありますが、これは沼津市限定ですから他地区は異なる場合もあります。ご了承下さい。)

第三十三回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第三十三回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

夏休み期間の『おやこんぼデー』はどうでしたか?

夏休みは『おやこんぼデー』に限らず、それぞれが楽しい思い出をたくさん作るチャンスです。

きっと各家庭でたくさんの笑顔が見られたことでしょうね。

いったいどんな素晴らしい経験ができたのでしょうか?

夏休み明けの活動報告が楽しみな『おやこんぼデー』です。

第三十二回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

明日は第三十二回「テレビを消しておやこんぼ!」の活動日となります

皆さんの家庭でもぜひ楽しく過ごしてくださいね

今回は活動報告といっても 先月の家庭での様子を見ていただきましょう

4家族が『おやこんぼ』の様子を写真に撮って送ってくださったので紹介します

まずは こちらの家族はお父さんと小学生のお兄ちゃんと一緒に恐竜すごろくをしている様子です

会話をしながら遊んでいる様子が想像できますね~

こちらはお母さんと一緒にお料理をしているようすです

いろんな体験を家庭でもしていくことが大切です

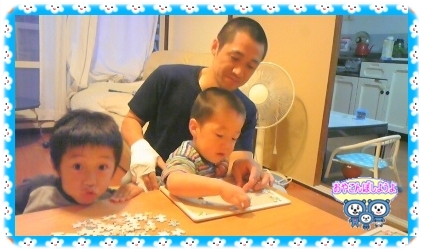

こちらはお父さんと小学生のお兄ちゃんとパズルをしているところです

お父さんの膝のなかに抱っこされて遊ぶ顔が嬉しそうです

ラストはお父さんとあやとりをして遊んでいるところです

子どもはどんどん覚える力を持っているので、すぐにお父さんより上手になりそうですね

『おやこんぼ』といっても特別なことをしなくてもいいのです

一緒に話をしながら遊ぶことが子ども達の喜びなのです

みなさんの家庭でもぜひ参考にして下さいね

また皆さんの家庭での様子はこのブログに投稿できるようになっています

《みんなが考えたおやこんぼ》→《応募フォーム》→題名・ハンドルネーム・記事を書き込んで《確認》→《画像のアップ》という順番でできます

楽しい『おやこんぼ』の様子をぜひ投稿して、楽しいことを真似っこしましょう

第三十一回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第三十一回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

とにかく親子で行動すれば『おやこんぼ』ですから、みなさん気軽に過ごしてくださいね。例えば、お父さん・お母さんは小さい頃に家族で花火をやった記憶がありますか?私が小さい頃は花火を買ってもらうことがごく稀で、本当に嬉しくて、少しでも華やかな物になると値段も高くて、それを見るたびに感激していたことを思い出します。夏の家族の思い出ですね。

そんな記憶は必ず残っていて親子の繋がりとして大切なものだと思います。そんな経験をたくさん積んでおくことが今の子ども達が大人になった時に貴重なものとなるのでしょうね。

幼稚園では《花火教室》なども開いて、親子で花火をする時の注意なども学びます。そして家庭で実践して、楽しさももちろんですが、安全という事について子ども達も学ぶわけです。親子で身につけたことはずっとずっと心に残ると思います。

さて、これまで沼津市の私立幼稚園協会で続けてきたこの『おやこんぼ』の活動ですが、今後静岡県私立幼稚園協会全体に広がっていくことになりました。

5月に行われた理事長・園長の定時総会において『おやこんぼの趣旨説明』をして、ここからがいよいよスタートとなりました。

全国私立幼稚園の《こどもがまんなかプロジェクト》の一環として、全国を先駆けた静岡県の活動となるわけで、理事長・園長ともに熱心に説明を聞いてくださいました。

そして今日から沼津市私立幼稚園協会の『おやこんぼ委員』が、周知活動として各地区の園長会等に行って、おやこんぼの趣旨や方法などの説明をします。

本年度中には全県の地区に説明に回り、来年度より県下全体で活動できるように準備を進めていきます。この活動がどんどん広がって、親子の絆が大切であることを再認識できる家族が増えることを私たちは大変喜んでいます。

第三十回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第三十回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

GW明けの翌週末はお出かけしないで家庭ですごした家族が多いようでしたね。

幼稚園協会のある園では土曜日に園開放を行って、親子で自由に登園して遊べる日も設けています。特別お出かけしなくても親しんだ園でお母さんたちに見守られながら遊ぶ時間も、子どもたちにとっては幸せな時間なのでしょうね。

近くの公園で遊ぶことだって、子どもにとっては大イベント!!!ぜひ時間を作って笑顔で楽しい時間を作ってあげて欲しいものです。

第二十九回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第二十九回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

本年度の最初の『おやこんぼ』。年少児にとっては初めての活動なので、子ども向け『おやこんぼ』の説明としてそれぞれの幼稚園では紙芝居やペープサートなどを見ました。保護者のみなさんにはパンフレットを配布して活動を理解していただきます。今年も一年間家庭での楽しい様子を教えていただけることは園の先生とっても嬉しいことです。

家庭でどんな触れ合いがあったのかな?子どもたちの顔を見ると各家庭で楽しい時間を作れたことがよくわかります。

保護者のみなさんがお子様を大切に愛されていることは、例えばお弁当からも汲み取れます。きっと『このお弁当を見て、喜んでいっぱい食べてくれる』と、想像しながら作られたのでしょうね。

第二十八回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第二十八回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

本年度の最後の『おやこんぼ』でしたね。

四日前の大地震に関連する計画停電が実施された地区もありましたが、暗い中でも懐中電灯を使って光で遊んだとか、ほのかな光の中で肩たたきごっこをして家族みんなで触れ合ったなどの記録を書いて提出した家族がありました。暗いからこそ近くで触れ合って遊ぶ結果になったのかもしれませんね。

一年間の活動の記録でカードは素敵な花が咲きました。保護者のみなさんなも大変協力的で一年間親子が楽しく触れ合ったことがよくわかります。

楽しく過ごせた一年間の記念とごほうび日として『HAPPYおやこんぼシール』をみんな持って帰ります。

家に持って帰って好きなところに貼ってね。

幼稚園協会の活動のとして、『おやこんぼ』を継続してきました。今年の卒園児は開始した時は年少児のときでした。続けていくうちにこの活動が当たり前になり、毎月15日は『おやこんぼ』が家族で定番となってきたように思います。

幼稚園の活動ですが、小学生になってもぜひ継続して欲しいというのが、私たち幼稚園協会の願いです。『おやこんぼ』は形は違っても一生続けていけるものです。親子がずっとずっと愛情を持って継続してくださいね。

第二十七回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第二十七回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

今回はちょっと早めに日曜日に親子でバレンタインデーのチョコ作りをされたという家族の紹介です。

お母さんと小学生のお姉ちゃんと一緒に、先生にあげるチョコをいっぱい作ったようです。

《板チョコ》の上に《きのこ》と《たけのこ》のチョコレートがのっていますね。

それ以外にデコレート専用のカラフルなチョコレートがあり、それをトッピングするわけですが、

手で触っていると溶けてしまうし、細かい作業なのでピンセットを使って作るようです。

みんなで作るときの楽しい様子や完成した後の嬉しそうな顔が目に浮かんできますね。

家族で一つのことをするって、とても楽しい時間です。

りっぱな『おやこんぼ』でしたね。

みなさんのお家での『おやこんぼ』の様子もぜひ紹介してください。

トップページの一番上の右《Original みんなが考えたおやこんぼ》をクリックして

次のページに《応募フォーム》というボタンがありますので、そこから発表できます。

ご家庭の楽しい『おやこんぼの様子』をお待ちしております。

『おやこんぼ』活動報告 第25回静岡県東部地区幼稚園教育研究大会

2008年12月から沼津市私立幼稚園全体で活動を始めた『おやこんぼ』の報告を

第25回 静岡県東部地区幼稚園教育研究大会で発表させていただきました。

東部地区の3園が日頃の教育研究の成果を発表された後に

沼津地区私立幼稚園が協力して活動している

『おやこんぼ』の報告をさせていただいたのです。

最初に 委員長より『おやこんぼ』の趣旨説明をさせていただきました。

次に委員による『おやこんぼ紙芝居』の実演です。

更に 『おやこんぼ』活動が各園でどのように行われているのかを

スライドを通して説明しました。

最後に のぼり旗やペープサートをみなさんに見ていただきました。

可愛いキャラクターに東部地区の先生方も

感心を持って聞いてくださったようです。

これからもずっとずっと

子ども達が笑顔いっぱいの毎日を過ごせるように

私たちにできることを徐々に広げていきたいと思います。

親と子の触れ合いなんて当たり前ですが

その当たり前のことが失われつつある社会に

投げかけていかなければならない言葉

それが『おやこんぼ』だと私たちは思います。

第二十六回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第二十六回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

1月のおやこんぼdayの前に、沼津市幼児教育研究会では、市内の保育園・保育所・幼稚園の研修会が行われ、440名が出席して、幼児教育の大切さを再認識しました。

幼児に視点をおいた制度とは思われない方向に進みつつある改革を考えるとともに、私たちがどのような気持ちで子ども達を見守っていかなければならないかを、松居 和先生の話を聞いて学ぶことができました。

先生のお話でも、やはり親子の絆を必ず守っていかなければならない。家庭を崩壊させてはならないと何度も強くおっしゃっていました。

『おやこんぼ』は親と子のつながりを築く、一つのきっかけでもあります。時間を共有することによって楽しさが生まれてきます。

子どもたちは自分を産み・育ててくれた親が大好きです。その『大好き』という気持ちをずっとずっと持ち続けるためには、今が一番大切な時期でしょう。

今回も素敵な『おやこんぼ』の報告がたくさん戻ってきました。寒い季節ですから室内での活動が多いようですが、《絵本を一緒に読む》《お絵かきをする》《すごろくをする》《あやとりをする》など想像するだけて、こころが暖かくなるような親子の過ごし方をされたようです。

心も身体もぽっかぽかの『おやこんぼ』を皆さんもやってみましょうね。

第二十五回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第二十五回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

おやこんぼ紙芝居の第二段『みんなのおやこんぼ』 が完成し、全園に届いています。

今回は《なにをやったら、おやこんぼ?》ということがテーマになっています。

子どもたちにもわかるように、特別に物を作ったり、どこかにお出かけしなくても

家庭で親子が会話をしながら日常生活をすることが立派な『おやこんぼ』であるということを

説明してあります。

子どもたちにもわかりやすかったようで、当日は笑顔でワクワクしながら帰っていきました。

きっと各家庭で今まで普通にやっていたことも、それが『おやこんぼ』という楽しい時間に変わって

よりにこやかに過ごせたことと思います。

第二十四回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第二十四回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

10月29日に沼津市幼稚園協会が主催し、『おやこんぼ講演会』を開催しました。

今回の講演は、音楽活動と並行して日本の親たちへのメッセージを送り続けておられる

松井 和 氏をお招きして開かれました。

松井さんが諸国で目の当たりにして経験した過程の崩壊、社会の崩壊とともに

逆に素晴らしい家庭の在り方、社会の在り方を楽しい話も交えながらお話してくださいました。

講演会に参加された保護者のみなさんは、涙を流して笑う場面と胸にグッとくるような暖かい話と

心が苦しくなるような悲しい現実をたっぷり話してもらいながら、あっという間に時間が過ぎていったと

感想を下さいました。

『親として幸福感を得られる子育て』『明るく楽しい家庭関係の築き方』の大きなヒントをもらえました。

全員が聞けないのが残念でしたが、協会でCD化も検討していますので、機会がありましたらぜひ

聞いていただきたいと思います。

そして各家庭で素敵な親子関係がずっと続くような気持ちになれるといいですね。

『おやこんぼ』はそのための一つでもあります。

第二十三回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第二十三回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

運動会や遠足・お祭りなど 生活の中に親子で参加するものがたくさんある季節ですね。

行事に参加した後に 家族で思い出を話すことも大切です。

最近はビデオ・写真ともに簡単にすぐ見れるので、それを見ながら家族で楽しかったことを

思い出すこともできます。記録機器をうまく使って楽しい家族の会話をたくさん増やせれば

いいと思います。

またその時に必ず、お子さんが頑張ったことを褒めてあげてください。

逆に思い出しながら、叱る・注意するなどの時間になると、

子どもたちにとっては楽しい『おやこんぼ』の時間にはなりません。

少しでも上手に出来たところを探してあげて、声に出してたくさん褒めてあげましょうね。

第二十二回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第二十二回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

猛暑も一段落して、涼しくなり始めたこの季節には やっぱり読書がお勧めですね。

今回ある園で、10月16日に映画も公開される『おまえうまそうだな』という絵本を

紹介してみました。作家の宮西達也さんは静岡県の出身です。

ティラノザウルスが生まれたてのアンキロザウルスにお父さんと間違われて

一緒に過ごしていくうちに父性が目覚めていくという暖かい内容です。

声優として話題の《子ども店長》が頑張っていますよ。

子どもたちに紹介すると、既に家で読んでもらっているという家庭もありました。

来月までに絵本を読んでおいて、映画を見に行くのも楽しい『おやこんぼ』になるでしょうね。

『おやこんぼ』は、メディアを全否定する活動ではありません。

ただTVやゲームに子守りをさせて、親子の会話がなくなるということはぜったいにあってはならないことなので、積極的に関わりを持ちましょうという活動です。

みなさんもぜひ絵本を読んであげたり、一緒に映画を見に行ったりと、親子で過ごす時間を

いっばい増やしてあげて下さいね。

第二十一回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第二十一回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

今回の『おやこんぼデー』は夏休み期間でした。

この時期は各家庭でお出かけをしたり、お泊りに行ったり、またお客さんがお家に来られたりと、

様々な体験をするチャンスですね。

いったいどんな素晴らしい経験ができたのでしょうか?

夏休み明けの活動報告が楽しみな『おやこんぼデー』です。

第二十回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第二十回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

『おやこんぼ』の目的などをより理解してもらうために、各幼稚園で、前日もしくは当日に『おやこんぼだより』を配布しました。

『おやこんぼ』って簡単なんですよ~ ということを理解してもらうのが狙いです。

けっしてイベント的なことをやらなくても、日頃家庭でおこなっている日常生活の中のヒトコマでも 《親子で一緒にやれば『おやこんぼ』であるということ》をみんなで理解していただいて、楽しく活動して欲しいと願って配りました。

きっと今までよりも更に気軽に活動できたことでしょう。

第十九回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第十九回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

各幼稚園で、前日もしくは当日に『おやこんぼ紙芝居』を読んで、子ども達に『おやこんぼ』の楽しさや意味を少しずつ理解できるようにしています。紙芝居を見る子ども達の顔は真剣です。そして、家に帰ったらお父さん・お母さんと過ごせる時間をとても楽しみにしている様子です。

毎月繰り替えすことによって、自然と親子の触れ合いについて子どもたちから積極的に考えられるようになると願っています。

第十八回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第十八回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

本年度の幼稚園協会の活動の第一弾として、『おやこんぼ紙芝居』を作成し、各園で『おやこんぼ』の前日に子どもたちに紙芝居を読んであげて、『おやこんぼ』をどういう理由でやるのかを理解して臨めるようにしました。繰り返して紙芝居を読むことで、子どもたちの心の中に『おやこんぼ』の意義が根付いてくれると思います。

また、先月もお知らせしましたが、家庭で行った『おやこんぼ』をブログに書き込めるような機能を追加しました。トップページ右上の《Original みんなが考えたおやこんぼ》から、応募フォームをクリックして、みなさんが楽しく活動した様子を他のお友達にも教えてあげてください。画像も入れられますので楽しいページになりますよ。画像サイズは最大1MBです。

第十七回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第十七回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

一昨年より始まった活動もすっかりと園児の家庭に定着してきました。本年度も各家庭で大切な時間がたくさん作られることを期待しています。

本年度より『おやこんぼバンダナ』は、各家庭で購入可能になりました。希望の方は園に問い合わせて購入してください。様々な使い方をして、更に『おやこんぼ』が浸透していくと楽しいですね。

また、家庭で行った『おやこんぼ』をブログに書き込めるような機能を追加しました。トップページ右上の《Original みんなが考えたおやこんぼ》から、応募フォームをクリックして、みなさんが楽しく活動した様子を他のお友達にも教えてあげてください。画像も入れられますので楽しいページになりますよ。画像サイズは最大1MBです。

平成21年度のしめくくり「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で平成21年度最後の「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

各家庭にもすっかり浸透してきたおやこんぼ活動。

3月で平成21年度の活動を終えて、家庭での大切な時間がたくさん作れ、過ごせた事を嬉しく思います。おやこんぼの日だけではなく、毎日が親子で楽しく過ごせる時間をいっぱい持てるように、意識した生活ができればとても嬉しいことだと思います。

沼津市の23私立幼稚園では、来年度からも引き続き、このおやこんぼの活動は行います。

この活動及び活動の意義が、まずは沼津市全体の家庭に広がり、さらには全国の家庭に広がることを願っています。

第十三回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第十三回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。 11月で一年間の活動を終えて、カードもおやこんぼの『がんばったね!』のはんこうもいっぱいになりました。大切な時間がそれぞれの家庭でたくさん作れ、過ごせた事を嬉しく思います。 沼津市の23私立幼稚園では、来年度も引き続き、このおやこんぼの活動は行います。 本年度も残り四ヶ月も、継続して行うことになり、各園で独自のカードを作って活動しました。

第十二回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第十二回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

一年間12回継続して、各家庭でも時間の使い方に慣れてきたようですね。

今シーズン最後のおやこんぼは日曜日。どんな触れ合いが親子でてきたのでしょね。

沼津市の23私立幼稚園では、来年度も引き続き、このおやこんぼの活動は行います。

本年度も残り三ヶ月、家庭で『15日はおやこんぼ』と決めて、活動していくといいですね。

第十一回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第十一回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。 この時期になると年長さんが文字にも興味を持ち、絵本を保護者に読んでもらうのではなく、読んであげるという触れ合い方も始まっています。ちょうど『ごっこ遊び』と重なった園では、その日にお買い物をした作品で、家に帰って親子で遊んだという報告もありました。

第十回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第十回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

読書の秋のはじまりです。絵本を読んでもらった家庭がたくさんあるようです。

また運動会の練習を親子でやっているなんて、楽しい話も聞こえてきましたよ。

各園に『おやこんぼのぼり旗』を立てました

15日前後に『おやこんぼのぼり旗』を立てて、子ども・保護者・近所の方々とみんなが『おやこんぼの日』とわかるようにしました。のぼり旗を立てる事で、「もうすぐおやこんぼの日だね。今度は何をしようかな?」と期待したり、親子で考えたりする姿が見られます。また、近所のみなさんも「幼稚園では面白いことを始めているのかな?」と興味を持ってくださっています。

15日前後に『おやこんぼのぼり旗』を立てて、子ども・保護者・近所の方々とみんなが『おやこんぼの日』とわかるようにしました。のぼり旗を立てる事で、「もうすぐおやこんぼの日だね。今度は何をしようかな?」と期待したり、親子で考えたりする姿が見られます。また、近所のみなさんも「幼稚園では面白いことを始めているのかな?」と興味を持ってくださっています。

第九回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第九回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

夏休みのおやこんぼ。やはりお出かけが多かったようです。家族で海やプール・キャンプにバーベキューそして親戚の家など、各家庭でいつもと違ったおやこんぼがたくさん繰り広げられたようですね。

第八回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第八回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

「仕事から戻ってきたお父さんとお散歩にいったよ」とお父さんの参加も増えてきました。自転車の練習・ボール遊びなど身体を使って遊びながらすごしている家庭も多いようです。

「おやこんぼ講演会」開催!@沼津市民文化センター

おやこんぼに強い共感をくださっている常葉学園大学教育学部准教授・田宮縁(たみやゆかり)先生を招いて在園児保護者向けの講演会が開かれました。

講演テーマは『子どもといっしょに親も成長』。

「子どもに関わる大人(乳幼児の保護者)の意識を高め、

おやこんぼプロジェクトの理解を深め子どもとの絆を深める意識を持つ」ことを目的に、

幅広い話がありました。

また会場では、子供たちがいつも園でみている「おやこんぼペープサート」の

スライドショー版上映会もありました。

「なるほど、あれを見て家でテレビにバンダナかけてるんだな」と、

保護者の方の理解も一層深まった様子です。

第七回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第七回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

「親子で遊ぶ」だけではなく、親子で一緒にお皿洗いをしたり、

お掃除をしたりするおやこんぼも登場してきたようです。

家事手伝いをすることを学びつつ、親子の絆を育む。素敵な一石二鳥です。

第六回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第六回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

この取り組みが始まってから半年。

当初は「テレビを見ないなんてムリ!」という声もありました。

今では「ノーテレビを体験したあとにあらためてテレビを見ると、

それほどおもしろいものはやっていないかも」という親御さんの声もあがっているようです。

第五回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第五回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

子どもたちは自発的におやこんぼに取り組むようになってきました。

当日は朝から「今日は、テレビ消してきたよ!」という声があがっていたそうです。

また、2つ以上の家族で一緒に取り組むおやこんぼも登場してきており、そのあり方も多様になってきています。

第四回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第四回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

幼稚園ごとに「おやこんぼ」のキャラクターたちを活かし、「おやこんぼ」を推進しています。

子ども達も毎月15日が楽しみな様子です。

第三回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第三回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。

じわじわと浸透してきた「おやこんぼ」。

それぞれの園での取り組みの中で聞かれるエピソードをご紹介します。

第二回「テレビを消しておやこんぼ!」開催@沼津

沼津市の23私立幼稚園で第二回「テレビを消しておやこんぼ!」が開催されました。二回目となり、各幼稚園でも、それぞれに看板を出したり、園庭を特別開放したり、取り組み方にひと工夫されているようです。また、園児の保護者の方のブログなどでも、「あんなことしたよ」「こんなことしたよ」と報告をされており、少しづつ浸透している様子です。